コロナ禍を経て日本でもテレワークが浸透してきており、出社とテレワークを柔軟に組み合わせた「ハイブリッドワーク」が注目を集めています。本記事では、ハイブリッドワークを新たに導入する効果や、やるべき課題対策のポイントなどを詳しく解説していきます。

ハイブリッドワークとは?

ハイブリッドワークとは、出社とテレワークを組み合わせた柔軟な働き方を指します。業務内容に応じて働く場所を自由に選ぶという「ABW(Activity Based Working)」の考え方とも深く関係しており、集中業務は自宅、チームミーティングはオフィスなど、目的に合わせて柔軟に働けるのが特長です。

ハイブリッドワーク導入の効果5選

ここからは、ハイブリッドワークで期待できる効果を紹介していきます。

効果1:理想のワークライフバランスの実現

理想のワークライフバランスを実現しやすくなる効果がハイブリッドワークにはあります。それは、従業員の生活リズムや生活スタイルに合わせて働く場所を選べるためです。

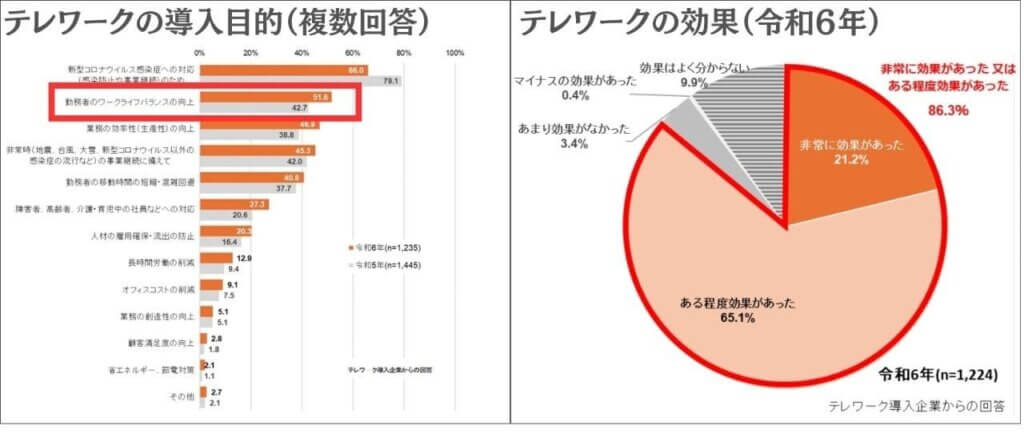

そして右の円グラフにある通り、目的に対する導入効果については、86%以上が「効果があった」と回答しています。

<令和6年通信利用動向調査の結果(抜粋)>

出典:総務省

つまりテレワーク導入によって、従業員のワークライフバランスが理想に近づけられていると言えます。従業員のワークライフバランス向上を目指して、ハイブリッドワークをはじめとした従業員の望む働き方を取り入れていきましょう。

≫ワークライフバランスとは?メリットデメリットや具体的な取り組みを解説

効果2:エンゲージメントの向上

柔軟な働き方を提供する企業は、従業員のエンゲージメントが向上しやすくなる効果もあります。エンゲージメントとは、一言で言うと「愛社精神」のこと。従業員のエンゲージメントが高いほど、仕事にやりがいを感じられている状態であり、積極的・自発的に会社に貢献してくれます。

従業員満足度が高く、離職率が低い会社は、優良企業のイメージもつきやすいでしょう。ブランディングをするうえで、従業員のエンゲージメントは切っても切れない指標です。従業員の満足度向上を目指して、ハイブリッドワーク導入も視野に入れてみてください。

≫アウターブランディングとは?成功を叶える実施手順や実例を紹介!

効果3:生産性の向上

従業員が働きやすい場所や時間を自ら選択できるハイブリッドワーク。経済産業省研究所によると、テレワークは、作業環境が適切に整備されていると生産性が高まることが示されています。(参照:在宅勤務で個人の生産性はどう変わるか)

つまり、ハイブリッドワークを取り入れるなら従業員の自宅など、テレワークを行う場所の環境整備が欠かせません。自宅で仕事をするなら作業しやすいデスクやチェアが必要ですし、業務を円滑に進められるツール類も必要です。働く場所をイメージして、環境整備費の補助など、従業員が環境を整えるための制度も検討していきましょう。

効果4:経営資源の最適化

「ひと・もの・かね」に例えられる経営資源の最適化もハイブリッドワーク導入で期待できる効果。まず常時全員が出社する必要がなくなるため、固定席を減らしてフリーアドレス化するとオフィススペースが有効活用できます。

頻用しなくなるスペースや浮いたコストの用途を適切に検討していきましょう。ICTや従業員支援などにかけられる予算が増やせれば、より働きやすい環境の実現につながります。

≫職場環境を改善する方法は?具体的な事例や注意点について解説

効果5:労働力不足の解消

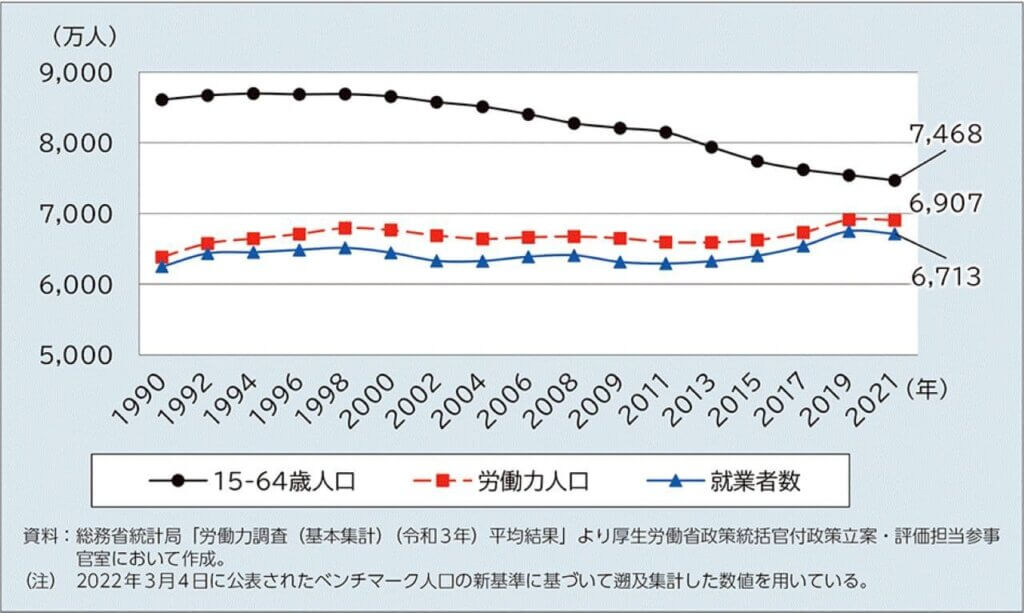

そしてハイブリッドワーク導入は、人材確保や定着率向上に対して有効な施策として注目を集めています。というのも、日本では労働力人口に該当する15歳から64歳の人口が年々減少しており、労働力不足や人材確保が企業の課題になっているのです。

<労働力人口・就業者数の推移>

出典:厚生労働省

ハイブリッドワークは働く場所の制約をなくせるため、拠点が地方や海外であっても採用が可能。また、家庭と仕事の両立を望む人や、出産など女性特有のライフイベントにも柔軟に対応しやすいワークスタイルです。

必要な人材を確保し続けるためにも、ぜひハイブリッドワークを導入してください。

ハイブリッドワーク導入時の対策ポイント6つ

続いて、ハイブリッドワークの課題対策を含め、6つのポイントを解説していきます。

ポイント1:セキュリティ対策

まずハイブリッドワーク導入時に欠かせないのが、セキュリティの確認。テレワークでの社外ネットワークの利用により、データ管理の安全性が低下する恐れがあります。対策方法はさまざまですが、いくつか例を紹介します。

<セキュリティ対策の例>

| 項目 | セキュリティ対策の例 | 概要 |

| 技術 | VPNの導入 | ■社外からも安全に社内ネットワークへアクセスできるようにする |

| 多要素認証(MFA)の設定 | ■パスワード+認証アプリやSMSなど、二段階でログインを保護する | |

| 端末の暗号化とリモートワイプ | ■PCやスマホの盗難・紛失時にデータを遠隔で削除できるようにする | |

| 運用/ルール | アクセス権限の最小化 | ■「必要な人が必要な情報だけ」にアクセスできるよう設定する |

| テレワーク時の利用端末ルールを明確化 | ■私用端末の使用禁止・ウイルス対策ソフトの義務化する | |

| 持ち出しデータの管理 | ■USBや外部媒体の使用を制限し、監査ログを残す ■資料・ファイルを社外に持ち出す際の承認手続きを整備する |

例に挙げたように、技術的なセキュリティ対策だけでなく、運用やルール面の対策も重要です。仕事内容や使用するツールに応じてセキュリティ対策とルール運用をしてください。

≫【2025年最新】テレワーク導入の課題と解決策を徹底解説!

ポイント2:コミュニケーションの活性化

ハイブリッドワークでは、誰がどこにいてもコミュニケーション量が減らない工夫が必要です。なぜなら、コミュニケーションの質や量が、仕事のパフォーマンスに直結するから。

例えば、オンライン、オフラインに関わらず交流できる機会を意図的に作るのも良いでしょう。

あとは「オンライン飲み会」も任意で開催されていました。経験上、オンラインでも気兼ねなく話せる場所があると、チームの連帯感がかなり上がりやすいのでおすすめです。

このように、出社かテレワークかに関係なく、気軽にコミュニケーションがとれる方法を模索していきましょう。

ポイント3:情報格差対策

情報共有を「個人の善意」にするのではなく「仕組み」にするなど、情報格差対策も検討すべきポイント。例えば、オフィスでの何気ない会話やその場の判断が正式な情報として記録されない場合、テレワーク組と齟齬が生じる場合もあります。

<情報格差対策の例>

- 決定事項は必ず社内チャットや掲示板に投稿する

- クラウドツールで議事録や業務進捗を一元管理する

このような情報共有の仕組みを整えて、ルールを明文化してください。出社・テレワークに関わらず全従業員が同じ情報をもとに行動できるようにして、組織全体の連携力と生産性を高めていきましょう。

ポイント4:人事制度の見直し

ハイブリッドワーク導入では、成績や勤怠など、人事制度の見直しが必要なケースもあります。特にテレワークの場合は働く姿が見えにくく、上司によって評価基準にばらつきが生じる恐れがあります。

厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン」にあるように、公平な評価のために業務の成果を明確にし、公平な評価基準を設けるようにしましょう。

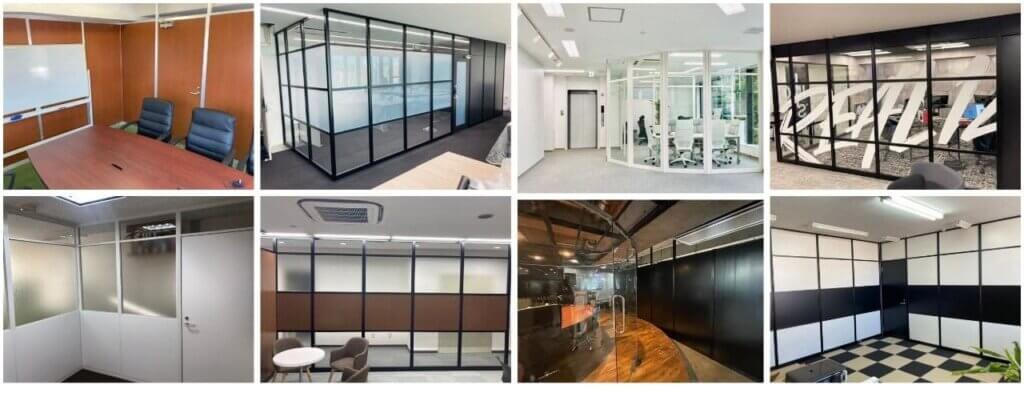

ポイント5:オフィスの最適化

ハイブリッドワーク導入にあたり、オフィスの使い方やデザインを見直すのも重要です。オフィスは「働く場所」から「チームで交流し、アイデアを生む場」など役割が変化しています。

フリーアドレスを採用したり、施工型パーテーションで目的別に部屋を仕切ったり、業務内容に合わせて柔軟に使えるオフィス作りをしていきましょう。照明や電源配置などの電気設備を最適化すると、快適な作業環境の維持につながります。

施工型パーテーションの例▼

ハイブリッドワークを取り入れるなら「働く場所」の最適化も忘れずに検討していきましょう。なお、当社では、施工型パーテーションの設置や撤去、内装工事、電気工事を通じて、ハイブリッドワークに適したオフィスづくりをサポートしています。オフィス整備に関わる疑問などは、お気軽にお問い合わせください。

ポイント6:予算にあわせたツールや環境の整備

そして気になるのがコスト面。まずテレワーク用のツール導入やオフィス環境の整備には一定の投資が必要ですが、必ずしも一気に揃える必要はありません。自社の業務規模や利用目的にあわせて、段階的に整備を進めるのもおすすめです。

また、オフィス環境の整備も同様で、固定席を減らし可動式パーテーションを取り入れるなど、コストを抑えながら柔軟な空間づくりを行う手もあります。

ハイブリッドワークを長期的に継続するためにも、費用対効果を意識しながら少しずつ最適化していきましょう。

まとめ:ハイブリッドワークを採用して全従業員が働きやすい仕組みを作ろう!

ハイブリッドワークについて、導入の効果やポイントなどを解説しました。ハイブリッドワークは、従業員の理想のワークライフバランスを実現するために有効な制度であり、生産性や人材確保の面にも効果が期待できます。

当社では、オフィス施工を専門的に行っており、施工型パーテーションの設置・撤去からオフィスデザインのご提案や内装工事全般を承っております。気になる方は、まずはお気軽にお問い合わせください。